保護犬・保護猫ってなに?

保護犬・保護猫とは

保護犬・保護猫とは、なんらかの事情で保健所や動物愛護センター、保護団体やボランティアなどに引き取られている、犬・猫のことです。

自治体が管理する保健所や動物愛護センターでは、これらの犬や猫を一時的に引き取り管理します。

しかし予算や収容力には限界があるため、飼い主に返還されたり里親希望者に譲渡されたりしなければ、一定期間ののちには殺処分の対象となってしまいます。

悲しいことですが年間9.2万頭の犬猫が保護され、そのうち3.8万頭が殺処分※となっています。

自治体や保護団体による取り組みもあり、年々「譲渡」の活動が広まってはいるものの、保護された犬猫のうち42%の命は、残念ながら救うことができないのです。

自治体が管理する保健所や動物愛護センターでは、これらの犬や猫を一時的に引き取り管理します。

しかし予算や収容力には限界があるため、飼い主に返還されたり里親希望者に譲渡されたりしなければ、一定期間ののちには殺処分の対象となってしまいます。

悲しいことですが年間9.2万頭の犬猫が保護され、そのうち3.8万頭が殺処分※となっています。

自治体や保護団体による取り組みもあり、年々「譲渡」の活動が広まってはいるものの、保護された犬猫のうち42%の命は、残念ながら救うことができないのです。

参考文献 環境省「平成30年 犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html

保護犬・保護猫が生まれる事情

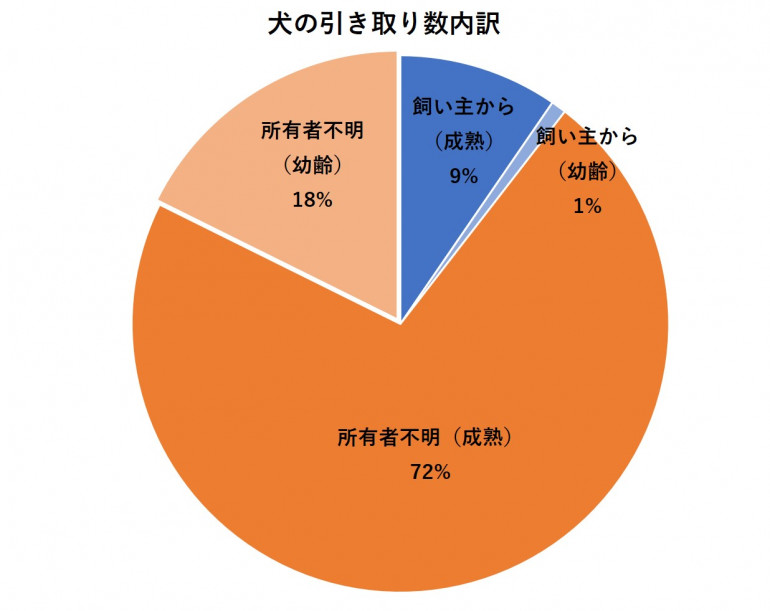

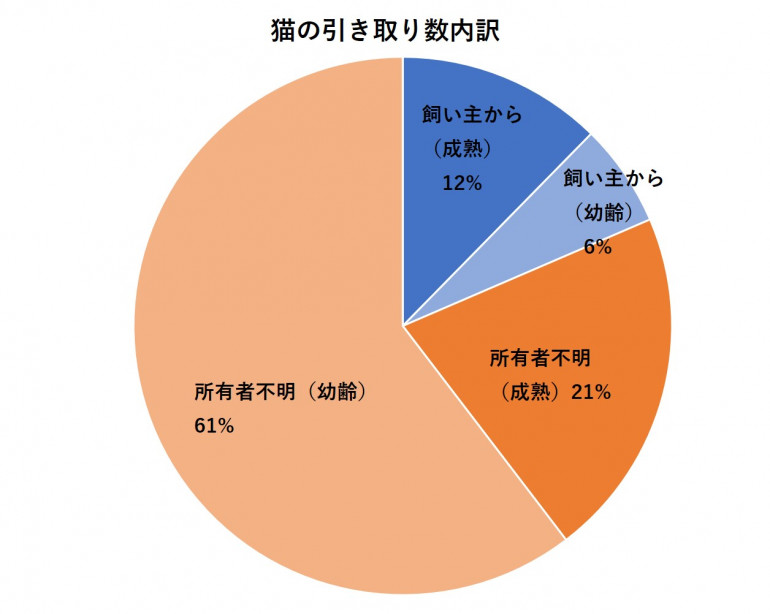

保護犬・保護猫となる事情はさまざまです。迷子、捨てられた子、外で繁殖した子のほかにも、飼育ができなくなった飼い主からの要請で引き取られる子も少なくありません。

平成30年度の環境省による全国統計では、一年間で保護される犬は3.6万頭、猫は5.6万頭おり、そのうち犬3700頭、猫1万頭は、飼い主からの引き取りでした。

引っ越し、飼い主の高齢化や入院、多頭崩壊など、さまざまな事情で手放されてしまう子たちがいるのです。

一方、路上で保護される子の数は、犬が3.2万頭、猫が4.6万頭です。繁殖しやすい猫は子猫の保護率も高く、離乳前の子猫も多数保護されています。

平成30年度の環境省による全国統計では、一年間で保護される犬は3.6万頭、猫は5.6万頭おり、そのうち犬3700頭、猫1万頭は、飼い主からの引き取りでした。

引っ越し、飼い主の高齢化や入院、多頭崩壊など、さまざまな事情で手放されてしまう子たちがいるのです。

一方、路上で保護される子の数は、犬が3.2万頭、猫が4.6万頭です。繁殖しやすい猫は子猫の保護率も高く、離乳前の子猫も多数保護されています。

| 飼い主から引き取り 成熟個体 | 飼い主から引き取り 幼齢個体 | 所有者不明 成熟個体 | 所有者不明 幼齢個体 | 合計 | |

| 犬 | 3,403 | 323 | 25,528 | 6,281 | 35,535 |

| 猫 | 6,960 | 3,490 | 11,899 | 34,055 | 56,404 |

殺処分の現状

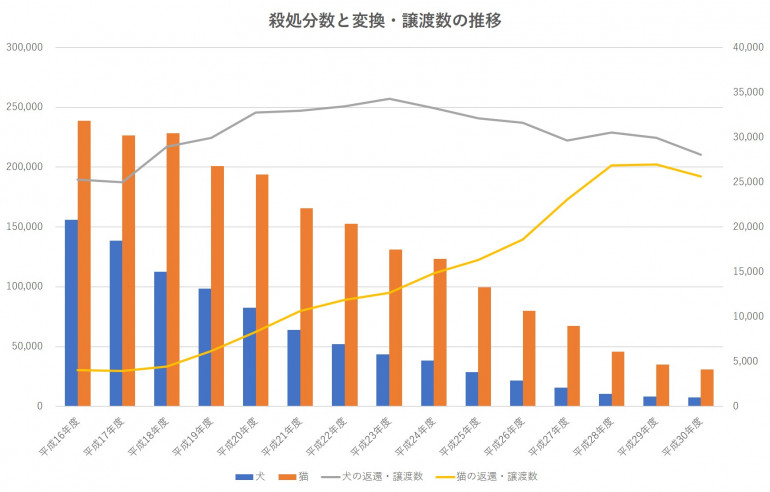

平成30年度の年間殺処分数は、犬7687件、猫30,757件です。

つらい数字ですが、実は過去15年の推移を見てみると、殺処分数は10分の1以下に減少しています。

平成30年度は犬2.8万頭、猫2.6万頭が譲渡・返還されています。

殺処分数の減少の背景には、民間の保護団体の引き取り数が増加していることで、保健所や動物愛護センターでの引き取り数が減少しているほか、譲渡数の増加などがあげられます。

犬や猫を救いたい、殺処分をゼロにしたい、という熱い思いが、たくさんの犬や猫を悲しい運命から救っているのです。

つらい数字ですが、実は過去15年の推移を見てみると、殺処分数は10分の1以下に減少しています。

平成30年度は犬2.8万頭、猫2.6万頭が譲渡・返還されています。

殺処分数の減少の背景には、民間の保護団体の引き取り数が増加していることで、保健所や動物愛護センターでの引き取り数が減少しているほか、譲渡数の増加などがあげられます。

犬や猫を救いたい、殺処分をゼロにしたい、という熱い思いが、たくさんの犬や猫を悲しい運命から救っているのです。

保護犬・保護猫はどこから迎えるの?

では、保護犬・保護猫はどこから迎えればいいのでしょうか。

保護犬・保護猫の譲渡活動を行っている団体や個人は、数多く存在します。

自治体が運営する保健所や動物愛護センターのほかにも、民間の保護団体や個人が自ら保護したり自治体から引き受けたりして、保護・譲渡活動を行っているのです。

譲渡の条件やルール、流れなどはそれぞれの団体や個人によって異なります。

それぞれの活動の特色を知ったうえで、どこから迎えるかを決めるといいでしょう。

ここでは、それぞれの団体・個人の種類と、どのような活動を行っているのかをご説明します。

保護犬・保護猫の譲渡活動を行っている団体や個人は、数多く存在します。

自治体が運営する保健所や動物愛護センターのほかにも、民間の保護団体や個人が自ら保護したり自治体から引き受けたりして、保護・譲渡活動を行っているのです。

譲渡の条件やルール、流れなどはそれぞれの団体や個人によって異なります。

それぞれの活動の特色を知ったうえで、どこから迎えるかを決めるといいでしょう。

ここでは、それぞれの団体・個人の種類と、どのような活動を行っているのかをご説明します。

保健所

全国の自治体472か所※に存在する保健所には、動物の収容施設を持つところもあり、保護された動物を一時的に預かっています。

しかし簡易の収容施設であることが多く、ある一定期間保護したあとは各都道府県運営の「動物愛護センター」へと移送することが多いようです。

動物愛護センターがない地域などでは、保健所が保護、管理、譲渡、処分までのすべてを行うケースもあります。

※令和元年厚生労働省健康局健康課地域保健室調べ

しかし簡易の収容施設であることが多く、ある一定期間保護したあとは各都道府県運営の「動物愛護センター」へと移送することが多いようです。

動物愛護センターがない地域などでは、保健所が保護、管理、譲渡、処分までのすべてを行うケースもあります。

※令和元年厚生労働省健康局健康課地域保健室調べ

動物愛護センター

動物愛護センターや動物管理センターなど、名称は自治体によって異なりますが、各都道府県にある動物保護施設です。

収容設備を持ち、保護された動物や保健所から移送された動物たちを一定期間保護します。

期間が過ぎても譲渡先や返還先が見つからない犬猫に関しては、殺処分を行いますが、可能な限り返還や譲渡に向けて働きかけています。

定期的に飼育相談や体験学習などを行い、適切な飼育方法を学べる場にもなっています。

保健所・動物愛護センターに保護されている動物たちの情報は、各自治体のサイトや里親募集サイトで見ることができます。

探し方がわからない場合は、環境省が作成した「収容動物検索情報サイト」を使うといいでしょう。譲渡可能な保護動物を掲載する、各自治体のサイトをまとめています。

エリアごとの譲渡会開催情報も調べられます。

収容設備を持ち、保護された動物や保健所から移送された動物たちを一定期間保護します。

期間が過ぎても譲渡先や返還先が見つからない犬猫に関しては、殺処分を行いますが、可能な限り返還や譲渡に向けて働きかけています。

定期的に飼育相談や体験学習などを行い、適切な飼育方法を学べる場にもなっています。

保健所・動物愛護センターに保護されている動物たちの情報は、各自治体のサイトや里親募集サイトで見ることができます。

探し方がわからない場合は、環境省が作成した「収容動物検索情報サイト」を使うといいでしょう。譲渡可能な保護動物を掲載する、各自治体のサイトをまとめています。

エリアごとの譲渡会開催情報も調べられます。

<譲渡までの流れ>

※譲渡にあたり、手数料や医療費の一部を求められることがあります。

- Webサイトや譲渡会で迎えたい子を選び、申し込みます。

- 飼育方法などを学ぶ事前講習会が行われることもあります。

- アンケートの記入や面談で審査に通れば、誓約書を交わし、正式譲渡となります。

※譲渡にあたり、手数料や医療費の一部を求められることがあります。

民間の保護団体・個人

自主的に犬・猫を保護したり、自治体の保護施設から引き取ったりして保護しています。

多くのボランティアを抱え、シェルターなどの収容施設を持つ大規模な団体もあれば、少人数で活動し、スタッフがそれぞれの自宅で保護犬・保護猫の世話をしているグループもあります。また個人で活動する方も多くいます。

定期的な譲渡会を開いたり、ブログやSNSなど、Web上で情報公開をするなどして、里親を募集しています。

活動内容は団体によってそれぞれ違いますが、保護動物の情報発信や譲渡会の実施、保護犬の社会化やしつけなどのトレーニングなどを行うグループもあります。

現在多くの自治体で「殺処分ゼロ」を目指す動きが広まっていますが、実現に向けては保護団体やボランティア活動者に頼っている部分も大きいようです。

<譲渡までの流れ>

※団体によって異なりますが、医療費や寄付金などが求められることがあります。

多くのボランティアを抱え、シェルターなどの収容施設を持つ大規模な団体もあれば、少人数で活動し、スタッフがそれぞれの自宅で保護犬・保護猫の世話をしているグループもあります。また個人で活動する方も多くいます。

定期的な譲渡会を開いたり、ブログやSNSなど、Web上で情報公開をするなどして、里親を募集しています。

活動内容は団体によってそれぞれ違いますが、保護動物の情報発信や譲渡会の実施、保護犬の社会化やしつけなどのトレーニングなどを行うグループもあります。

現在多くの自治体で「殺処分ゼロ」を目指す動きが広まっていますが、実現に向けては保護団体やボランティア活動者に頼っている部分も大きいようです。

<譲渡までの流れ>

- Webサイトや譲渡会で迎えたい子を選び、申し込みます。

- アンケートの記入や面談で、譲渡可能な飼育条件が整っているかを確認します。

- 審査に通れば誓約書を交わし、正式譲渡となります。トライアル(試し飼い)が行われることもあります。

※団体によって異なりますが、医療費や寄付金などが求められることがあります。

保護犬・猫カフェ

気軽に保護犬・保護猫に出会える場所として、全国的に広まっています。室内で犬・猫を自由に過ごさせ、利用者が触れ合える「犬カフェ」「猫カフェ」と同じ形態をとっています。

保護団体が直接カフェを運営している場合と、カフェ運営者が自治体や提携先の保護団体から引き取る場合があります。

好きなときに訪問できるところや、犬・猫との相性を見極めながらお迎えを検討できるところが、利用者に受け入れられている理由のようです。入場料制なので、遊びに行くだけでも支援になります。

<譲渡までの流れ>

※ワクチンや不妊手術などの保護時からの医療費を求められることがあります。

保護団体が直接カフェを運営している場合と、カフェ運営者が自治体や提携先の保護団体から引き取る場合があります。

好きなときに訪問できるところや、犬・猫との相性を見極めながらお迎えを検討できるところが、利用者に受け入れられている理由のようです。入場料制なので、遊びに行くだけでも支援になります。

<譲渡までの流れ>

- アンケートの記入や面談ののちに2週間程度のトライアルを行い、正式譲渡となるケースが多いようです。

※ワクチンや不妊手術などの保護時からの医療費を求められることがあります。

里親募集サイトで探す

里親募集サイトなら、自宅にいながら譲渡対象の犬・猫を検索できます。

個人での保護だけでなく、保護団体が情報を出していることもあり、希望する地域で気に入った子に出会える可能性が高いです。

個人での保護だけでなく、保護団体が情報を出していることもあり、希望する地域で気に入った子に出会える可能性が高いです。

里親募集サイトの利用方法

まずサイトで、お迎えしたいペットを探します。

▼

気になるペットがいたら保護主(里親募集者)に連絡します。

▼

アンケートに回答し、保護主とメッセージのやり取りをします。

※アンケートはサイト上のシステムにも組み込まれており、問い合わせ時点で回答する仕組みになっています(保護主が別途アンケートを設けている可能もあります)。

▼

保護主による面談

※事前にトライアルを求められる場合があります。

▼

ペットの受け渡し

▼

気になるペットがいたら保護主(里親募集者)に連絡します。

▼

アンケートに回答し、保護主とメッセージのやり取りをします。

※アンケートはサイト上のシステムにも組み込まれており、問い合わせ時点で回答する仕組みになっています(保護主が別途アンケートを設けている可能もあります)。

▼

保護主による面談

※事前にトライアルを求められる場合があります。

▼

ペットの受け渡し

『hugU』の取り組み

『みんなのペットライフ』のグループサイトである『hugU』も、里親募集サイトの一つです。犬・猫・またウサギやハムスターなどの小動物が常時掲載され、里親を希望する方と、飼い主のいないペットたちとの出会いをつないでいます。

『hugU』ではトラブル防止のため、個人の保護主からは交通費(実費)以外の費用請求を認めない、などのルールを定めています。

※保護活動者であれば、譲渡に関わる費用や保護活動の維持を目的とした寄付金、交通費の費用請求を認めています。

『hugU』ではトラブル防止のため、個人の保護主からは交通費(実費)以外の費用請求を認めない、などのルールを定めています。

※保護活動者であれば、譲渡に関わる費用や保護活動の維持を目的とした寄付金、交通費の費用請求を認めています。

ペット(犬・猫・小動物など)の里親募集サイト hugU

2017年に生まれたたまだ新しいサイトではありますが、ペットに関わる情報サービスの運営を行う企業として、ペットが新たな飼い主のもとで幸せに生きて行けるようにサポートしています。

まとめ

いかがでしたか。保護犬・保護猫との出会い方は、ここで紹介した以外にもまだあります。

たとえば、動物病院やホームセンターなどの身近な場所でも、里親募集の張り紙を見つけることがありますよね。

動物愛護が浸透している欧米では、すでに文化として定着していている「譲渡」。日本でも徐々に活動の輪が広がっています。

犬や猫を家族として新たに迎えたくなったら、一つの選択肢として里親になることを検討してみてはいかがでしょうか。

たとえば、動物病院やホームセンターなどの身近な場所でも、里親募集の張り紙を見つけることがありますよね。

動物愛護が浸透している欧米では、すでに文化として定着していている「譲渡」。日本でも徐々に活動の輪が広がっています。

犬や猫を家族として新たに迎えたくなったら、一つの選択肢として里親になることを検討してみてはいかがでしょうか。

執筆者プロフィール

『みんなのペットライフ』編集部スタッフが、わんちゃん・ねこちゃんの飼い方、しつけのアドバイスなど、毎日のペットライフに役立つ知識や情報をお届けします。